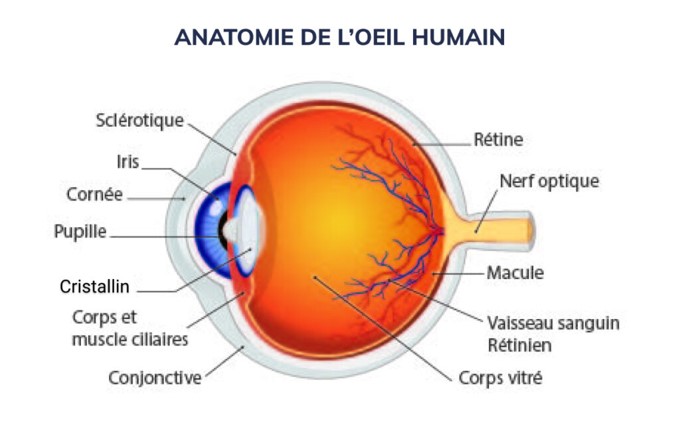

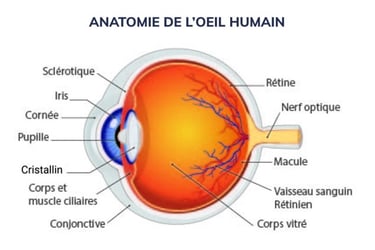

L'œil, comment ça marche ?

La structure de l'œil

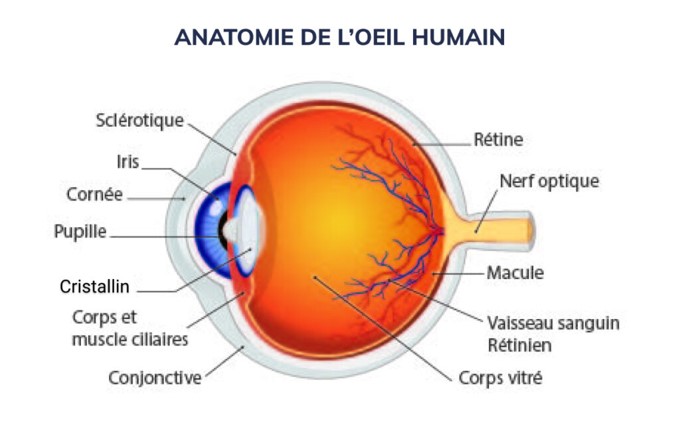

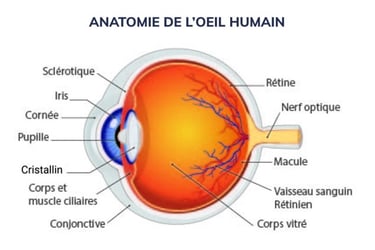

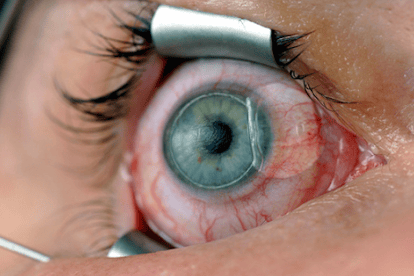

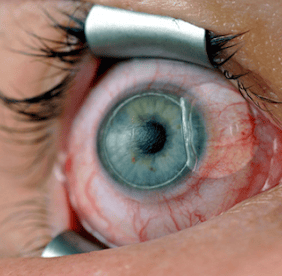

L'œil est composé de plusieurs parties, notamment la cornée, l'iris, la pupille, le cristallin, la rétine, le nerf optique et la sclérotique. Chaque partie joue un rôle spécifique dans la vision..

L’accommodation

Le cristallin de l'œil est responsable de l'accommodation, c'est-à-dire de la capacité de l'œil à ajuster sa mise au point pour voir les objets à différentes distances.

L'œil capte la lumière provenant de l'environnement et la transforme en signaux électriques qui sont ensuite transmis au cerveau par le nerf optique. Le cerveau interprète ces signaux pour former une image visuelle.

La réfraction

La cornée et le cristallin de l'œil jouent un rôle important dans la réfraction de la lumière. Ils aident à focaliser la lumière sur la rétine, ce qui permet une vision claire.

La vision des couleurs

L'œil contient des cellules sensibles à la lumière appelées cônes, qui sont responsables de la vision des couleurs. Il existe trois types de cônes qui détectent les longueurs d'onde correspondant aux couleurs rouge, verte et bleue.

La vision périphérique

L'œil a une vision centrale et une vision périphérique. La vision centrale est utilisée pour voir les détails fins, tandis que la vision périphérique permet de détecter les mouvements et les objets dans le champ de vision latéral.

L'œil est protégé par les paupières, les cils et les sourcils, qui aident à empêcher les particules étrangères d'entrer dans l'œil. Les larmes produites par les glandes lacrymales lubrifient et nettoient également l'œil.

La protection de l'œil

La vision

Le système lacrymal

Le système lacrymal est responsable de la production, de la distribution et de l'évacuation des larmes, qui sont essentielles pour maintenir la santé et la clarté de la surface oculaire.

Lorsque le film lacrymal est stable, il assure une vision claire en permettant à la lumière de se focaliser correctement sur la rétine. Cependant, si le film lacrymal est perturbé ou instable, cela peut entraîner des problèmes de netteté de la vision.

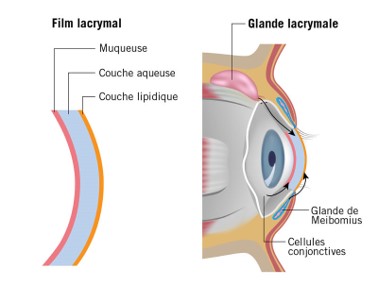

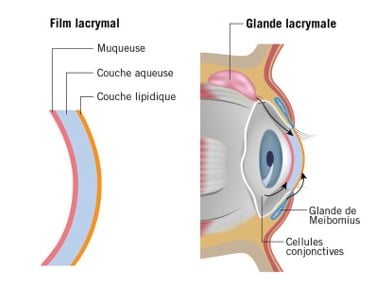

Le film lacrymal est composé de trois couches principales : la couche aqueuse, la couche lipidique et la couche muqueuse.

La couche aqueuse est produite par la glande lacrymale principale située dans la partie supérieure externe de l'orbite. Cette couche est composée d'eau, de sels, de protéines et d'autres substances qui aident à hydrater et à nourrir la cornée, la partie transparente de l'œil. La couche aqueuse est également responsable de la lubrification de la surface oculaire lors du clignement des yeux.

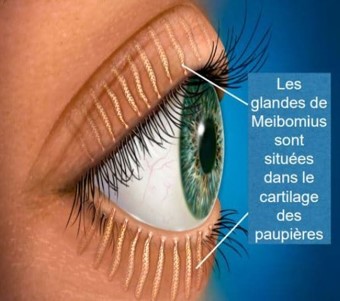

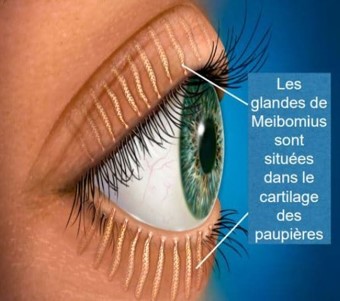

La couche lipidique est produite par les glandes de Meibomius, situées dans les paupières supérieure et inférieure. Ces glandes sécrètent une substance huileuse qui recouvre la couche aqueuse et empêche son évaporation trop rapide. La couche lipidique aide également à maintenir la stabilité du film lacrymal en réduisant la tension de surface.

La couche muqueuse est produite par les cellules conjonctives situées dans la conjonctive, la membrane qui recouvre la surface interne des paupières et la partie antérieure de l'œil. Cette couche muqueuse aide à répartir uniformément les larmes sur la surface oculaire en les rendant plus adhérentes.

Le système lacrymal est responsable de la production, de la distribution et de l'évacuation des larmes, qui sont essentielles pour maintenir la santé et la clarté de la surface oculaire.

Lorsque le film lacrymal est stable, il assure une vision claire en permettant à la lumière de se focaliser correctement sur la rétine. Cependant, si le film lacrymal est perturbé ou instable, cela peut entraîner des problèmes de netteté de la vision.

Le film lacrymal est composé de trois couches principales : la couche aqueuse, la couche lipidique et la couche muqueuse.

Les différentes techniques d’intervention

En 1930 :

L’histoire de la chirurgie réfractive débute durant l’entre-deux-guerres, au Japon. Le Dr Sato, chirurgien ophtalmologue, imagine une méthode consistant à scarifier la cornée de ses patients pour induire un œdème. La modification de forme obtenue devait permettre d’obtenir les propriétés rétractives souhaitées. Les incisions étaient trop profondes. L’expérience fut un désastre.

En 1970 :

L’idée est cependant reprise dans les années 1970 par un chirurgien Russe. Le Dr Sviatoslav Fiodorov, également connu pour ses multiples vies, améliore la technique de Sato en mettant au point la première méthode fiable de chirurgie réfractive. Il s’agit de la kératotomie radiaire, technique désormais abandonnée.

En 1980 :

En Colombie, le professeur Joaquim Barraquer a développé une autre technique prometteuse : la kératomileusis. Le principe ? Enlever une fine bande dans la couche épaisse de la cornée (le stroma), congeler la partie prélevée, la sculpter à l’aide d’un Cryotour puis la remettre en place. L’ancêtre du Lasik était né : le concept de découper une partie de la cornée pour la sculpter est la base de la chirurgie réfractive moderne. La kératomileusis évolue. En 1984, la technique ne nécessite plus de congeler la partie prélevée. En 1986, la méthode de découpe évolue pour devenir plus précise.

En 1990 :

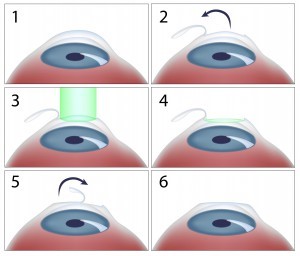

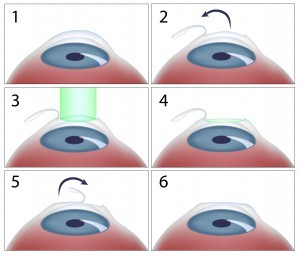

Le laser Excimer est utilisé pour la première fois dans les années 90. Les premiers patients sont opérés selon la technique de la Photo Kératectomie Réfractive (PKR), ou laser de surface. Cette méthode consiste à ôter la fine couche de l’épithélium à l’aide d’une petite brosse avant d’envoyer des rayons pour la sculpter.

En 1994 :

Le Lasik fait son apparition. Cette technique reprend le principe de la kératomileusis in situ, à savoir créer un capot au niveau de la cornée afin que le laser puisse atteindre les couches profondes.

En 2000 :

La technique opératoire du SMILE (Small Incision Lenticule Extraction), chirurgie 100% femtoseconde, est apparue dans les années 2000.

La PKR transépithéliale, version 100% laser de la PKR réduisant la durée de convalescence, est apparue au même moment.

Ces chirurgies ont été initialement développées pour répondre à des besoins urgents de soins, mais elles ont ensuite été détournées de leur objectif initial pour s'adresser à un public plus large souffrant de problèmes de vision tels que la myopie, l'astigmatisme, l’hypermetropie et la presbytie. Cependant, cette évolution a conduit à une industrie lucrative où les cliniques et les praticiens cherchent à maximiser leurs profits en attirant un grand nombre de patients. Malheureusement, cela a entraîné une publicité agressive, une minimisation des risques et une commercialisation excessive de ces procédures, mettant ainsi en danger la sécurité et le bien-être des patients.

De nos jours, il est préoccupant de constater que cette chirurgie, bien qu'elle soit très invasive, est devenue complètement banalisée. Les publicités et les campagnes de marketing ont contribué à créer une perception erronée selon laquelle ces interventions sont simples, sans risques et accessibles à tous. Cette banalisation de la chirurgie réfractive peut conduire à une sous-estimation des complications potentielles et à une prise de décision précipitée de la part des patients. Il est essentiel de rappeler que toute intervention chirurgicale comporte des risques et que chaque patient doit être pleinement informé et conscient des implications avant de prendre une décision éclairée.

A chaque fois, les taux de complications chassent une technique pour une autre.

"Quand j'ai inventé le LASIK je savais que les incisions cornéennes couperaient les nerfs cornéens, mais je pensais que les avantages l'emporteraient sur les inconvénients possibles. Cependant, je n'avais pas prévu que cela provoquerait une sécheresse oculaire chez 70 % des patients"

Dr. Gholam Ali Peyman

Inventeur du Lasik